最近、テレビとかでも目にする機会が増えた「ブロックチェーン」

なんとなく、ビットコインとかの仮想通貨に使われている重要な技

現在、ブロックチェーンは大きく分けて「パブリック型」「コンソ

今回はビットコインで使われている「パブリック型ブロックチェー

ブロックチェーンとは

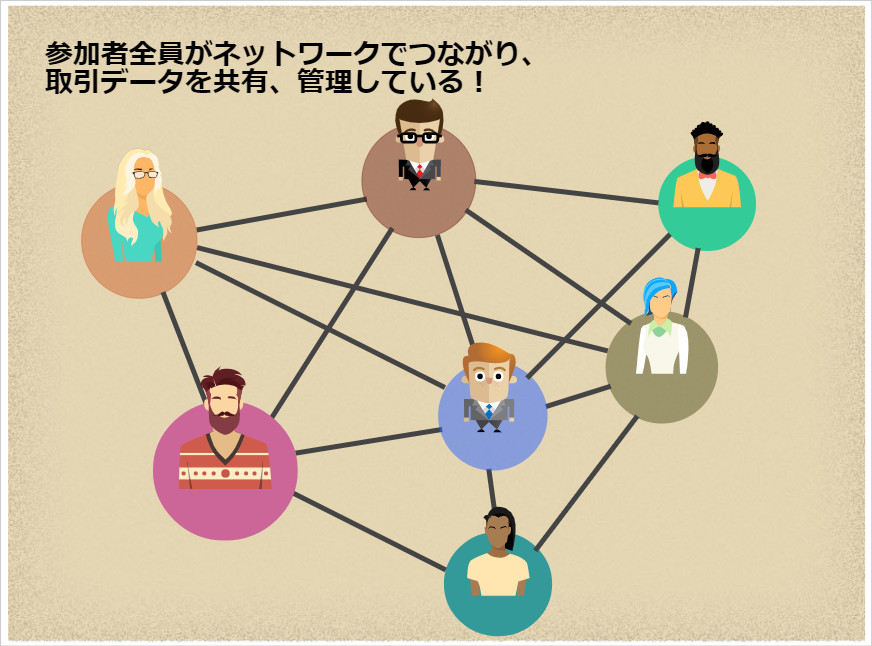

ものすごく簡単に言うと「ビットコインの取引記録を皆でシェアし

もう少し詳しく言うと、ビットコインの取引データ等をまとめてブ

図を書くとこんな感じです。

ビットコインは10分ごとに取引情報をまとめ、ブロックを生成して

ハッシュ値について

ハッシュ値は、ブロックの中に入っている「取引情報」、「前のブロック

ハッシュ値の特徴として、「ハッシュ値を元の情報に戻せない」と

この特徴がデータの改ざんを防ぐ役割を担

この特徴がデータの改ざんを防ぐ役割を担

nonce(ナンス)について

nonceは”number used once” (使い捨て)の略で、任意で作られた適当な数値です。

このnonceの役割は「ハッシュ値の文字列調整」です。

ブロックに使われるハッシュ値には「先頭から15桁の数字が0な

新しいブロックを作成する時には、このnonceの数字を変えて

この作業をマイニング(発掘)と言います。

この作業をマイニング(発掘)と言います。

マイニング(発掘)について

マイニングは簡単に言うと「頑張ってハッシュ値を見つけて承認作

先ほど触れたように、多数のマイナー(発掘者)が特定のハッシュ

ハッシュ値を見つけた後は、本当にそのハッシュ値が正しいかどう

51%のマイナーが正しいと判

51%のマイナーが正しいと判

まとめ

正直、複雑すぎて分かりやすく書けませんでしたw

頑張ったんですけどね・・・。

頑張ったんですけどね・・・。

そして思ったのが、技術的な内容の記事は書くのに時間がかかる!

完全に自己満の世界ですが、今後も勉強記事を書いていきたいと思

完全に自己満の世界ですが、今後も勉強記事を書いていきたいと思